ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Утреня: Лк., 8 зач., 2, 25–32

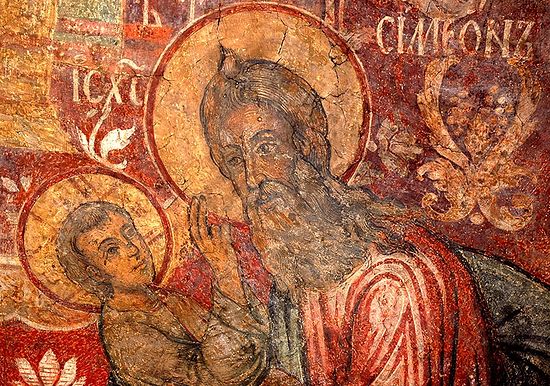

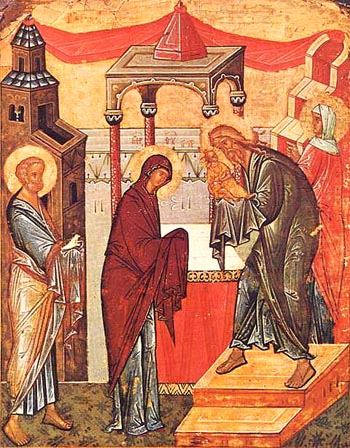

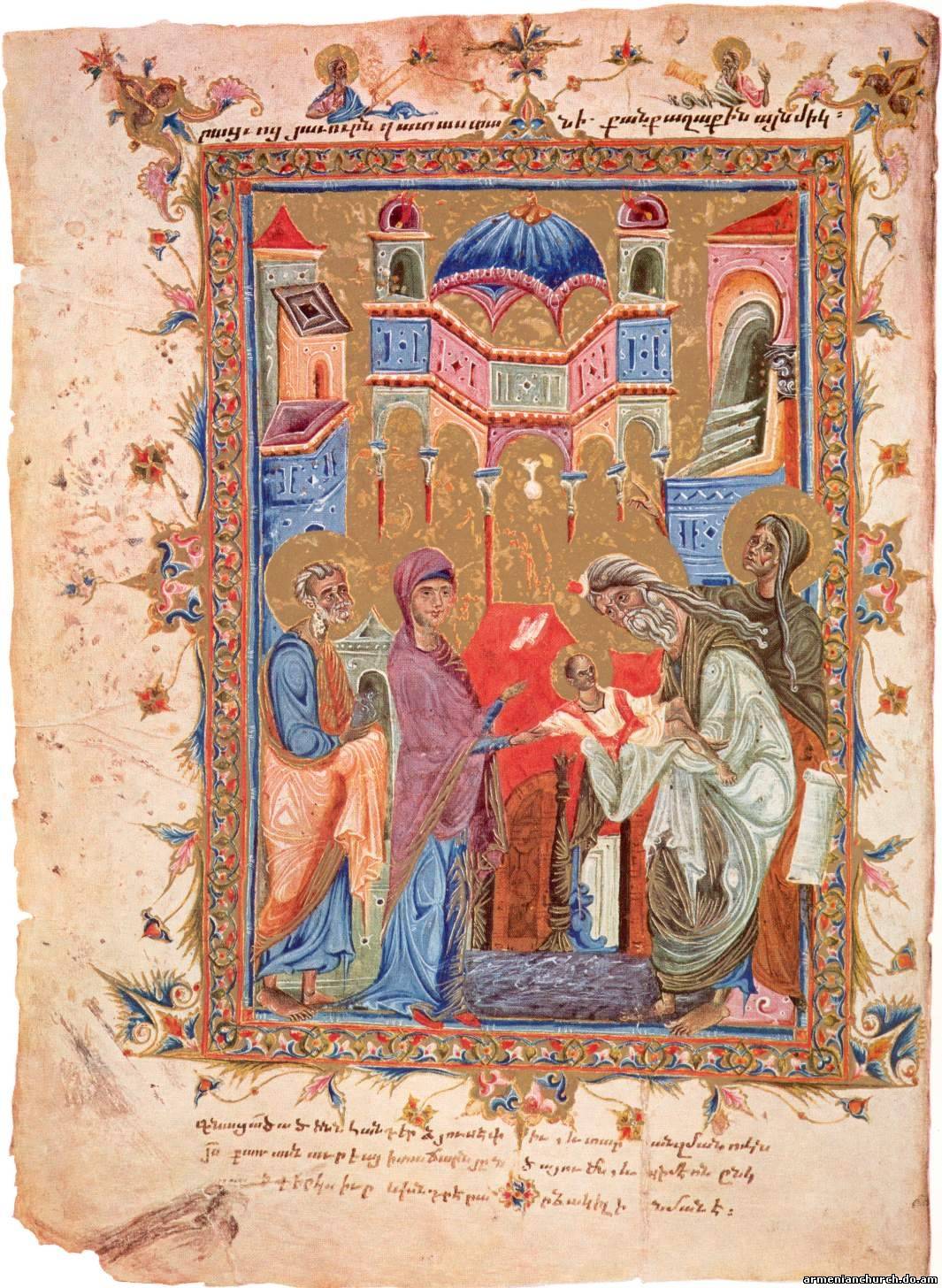

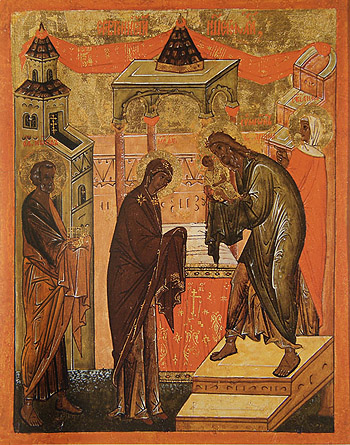

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

Праздник Сретения Господня – встреча, для которой предназначен человек. С самого начала нам открывается чудо этой встречи. Старец Симеон, как сказано, «был муж праведный и благочестивый». Он был праведен по отношению к людям и благочестив по отношению к Богу. Одно идет с другим, и ничто не может быть за счет другого. Он «чаял утехи Израилевой» – жил ожиданием утешения Израиля, то есть, пришествия Мессии. И ему было обещано Духом Святым не увидеть смерти до тех пор, пока он не встретит Бога Живого, Христа Господня. Нам открывается, для чего дается нам жизнь, что такое старость, и что такое смерть.

Человек, не знающий Бога, боится всего этого. Молодость кажется ему единственным временем, когда можно быть счастливым, наслаждаться всеми радостями жизни. Но по мере того, как приближается старость, по мере того, как оставляют его силы, слабеют способности, приближается смерть, человек не может испытывать ничего, кроме растерянности, уныния, и страха. «Не остави мене во время старости, внегда оскудевати духу моему» (Пс. 70, 9).

Но слово Божие говорит нам о том, что если внешний наш человек стареет, то внутренний со дня на день обновляется (2 Кор. 4, 16). Бывает красота и величие старости, преображенной близостью к Богу. И вот чудо – чем ближе человек к смерти, тем ближе он к Богу. И так он должен бы жить, так восходить в этой земной жизни к совершенной радости, преодолевая все, даже само время, как старец Симеон, который не умирал, ожидая пришествие Христа. Так велика была его вера в то слово, которое он прочитал в Священном Писании: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему имя Еммануил» (Ис. 7, 14).

Это было за двести семьдесят лет до его встречи с Господом. Не удивляйтесь, что он достиг такого возраста. Адам жил девятьсот тридцать лет. Раньше люди жили долго, они вообще были призваны не умирать. Но после того как человек отпал от Бога, все изменилось. Хотя он не потерял еще связь с Богом настолько, насколько это произошло потом, когда Бог сказал: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть» (Быт. 6, 3). Бог положил предел физическому существованию рода человеческого в потопе. После потопа было дано новое благословение человеку, и новый его возраст – «семьдесят лет, если в силах восемьдесят» (Пс. 89, 10), с тем чтобы человек памятью о смерти, а значит, и об утрате Бога, мог скорее прийти к покаянию. Какое чудо произошло со старцем Симеоном? Господь, когда люди уже не жили так долго, как бы вернул его к прежним древним временам, продлив его возраст. Его ожидание было благословенным и блаженным. Его долголетие, его старость была осмысленной, исполненной высшего значения.

Каждый человек Божий и весь народ Божий должны ждать утешения от своего Господа. И этого стоит ждать, сколько бы времени ни прошло. Единственный смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы встретить Христа на земле. Если человек Его не встретит здесь, то, может быть, он не встретит Его и в вечности. Вернее, встретит для того, чтобы навсегда быть разлученным с Ним, и навсегда разлученным от других людей. Ад – это там, где нет Сретения с Господом.

Но эту встречу Господь дает не так, как мы ее хотим, а так, как Господь видит, как Он благоволит. Преподобный Силуан Афонский говорит о даре, которого сподобил его Господь – встретить Живого Воскресшего Христа, увидеть Его телесными очами. Очень многим дается увидеть Христа, и вся Церковь за каждой воскресной Всенощной исповедует: «Воскресение Христово видевше». Это не значит, что мы видели, как преподобный Силуан, Живого Воскресшего Христа телесными очами. Но нам в Духе Святом дано было узнать, что есть Бог, что Он любит человека, что всякое слово Писания, которое о Нем возвещает, все, что говорит о Нем Святая Церковь, есть истина. И это открывается нам в благодати, в видении Христова Воскресения.

Но если кого-то не сподобляет Господь этой встречи, он должен ждать. И должен учиться быть праведным и благочестивым. Сколько бы времени ни прошло, преодолевать все скорби, все испытания этим святым ожиданием, этой верою, что Господь никогда не обманет. Никто из людей, поверивших обещанию слова Божия, не был посрамлен в своей надежде. Господь исполняет все и дает бесконечно больше, чем мы ожидаем принять от Него: «Око не видело, и ухо не слышало, и не всходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).

Этот праздник – о том, что человеку, который встретил Бога, не страшно встретить смерть. Никто не имеет мужества встать перед лицом смерти, если он раньше не встретит в своей жизни Христа. Все боятся смерти. Закрывают нарочно глаза на нее, как будто бы ее нет. Самое страшное, что есть – смерть. Диавол терроризирует весь род человеческий страхом смерти и подчиняет своей воле. Никто не может избежать этого страха, особенно потому что он связан с нашими грехами. Святые отцы говорят, что когда мы умираем, когда душа наша разлучается с телом, мы испытываем страх, потому что у нас есть нераскаянные грехи. Это главная причина, почему человек боится смерти, сознает он это или не сознает. Потому что через эти грехи бесы имеют власть над человеком, имеют доступ к нему.

«Смерть грешника люта», а кончина праведника – благословенна, трижды благословенна. Святой праведный Симеон не просто не боится смерти, не просто со смирением принимает смерть – он благословляет ее, для него это радостный час. Самый радостный час, какой только был у него когда-либо. Он видит свет, он видит радость той жизни, которая принадлежит Богу, и которую Бог уготовал для него и для всех людей. И он касается этой жизни, он хочет скорей в нее вступить. «Смерть для меня приобретение», – говорит апостол Павел (Флп. 1, 21), исповедуя веру всех, кто знает, что значит встретить Христа.

Праведный Симеон благодарит Бога за то, что Он сподобляет его этого дара, который является высшею радостью, открывающейся за ее пределами. Всем своим существом он устремляется туда, где Христос, вечно Живой, Победитель смерти. И мы видим, что свет Воскресения Христова уже приоткрывается святому праведному Симеону, когда он принимает на свои руки Богомладенца Христа.

Это происходит в храме Божием. Он приходит туда по внушению Духа Святого в тот час, когда Пречистая Божия Матерь и святой праведный Иосиф Обручник совершали там положенное по ветхозаветному Закону. И святая Церковь говорит нам: кто хочет увидеть Христа, тот пусть приходит в храм Божий – там Господь и Божия Матерь встретят его. Чтобы сподобиться нам этой встречи, мы должны неотступно исполнять все, что заповедует нам Христос, в том числе в отношении храма Божия. И кому будет дана благодатная встреча в храме, тот будет со всех ног бежать на каждое богослужение. Он узнает, что нет другого такого места на земле, где эта радость может быть нам столь щедро дана.

Мы празднуем сегодня встречу с Господом, победу над страхом смерти. И благодарим Господа за то, что Он, Солнце правды, пришел в мир, чтобы осветить всех, во тьме и тени смертней сидящих. Чтобы всем было даровано спасение, всему Израилю, «который не по плоти, а по духу» (Рим. 2, 28–29). Чтобы всем подлинным чадам Божиим, любящим Бога, была дана эта слава Господня – и здесь, на земле, и в безмерной вечности.

Литургия: Лк., 7 зач., 2, 22–40

Тогда принесли родители младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.

В праздник Сретения Господня Церковь показывает нам, с каким смирением и любовью встречает Христос всех приходящих к Нему. И чего Он ждет от всех. Совсем не случайно в Евангелии, описывающем событие Сретения, многократно говорится об «исполнении Закона». Будучи Сыном Божиим, Христос следует человеческим законам. В этом глубина и истинность Его Воплощения. Он не требует для Себя никаких преимуществ, Он поступает «как все». Ничто не отличает Его от обыкновенных людей.

Святая Церковь без конца размышляет об этом непостижимом смирении, которое апостол Павел называет «истощанием», «уничижением» (Флп. 2, 7). Христос – не исключение ни в чем. Он на самом деле принимает обыденные труды и скорби нашего человеческого существования, неприметное, не знающее славы служение.

Матерь Божия и праведный Иосиф Обручник приносят Младенца в Храм. Мы переворачиваем последнюю страницу Ветхого Завета. Ветхий Завет заканчивается исполнением Моисеева Закона над Богомладенцем. Господу не нужен будет больше Иерусалимский Храм, Он сможет даже разрушить его (Лк. 19, 44). Но сегодня Сам Бог лично пришел в Храм, чтобы занять Свое место в нем. Это «возвращение Славы Господней посреди Его народа», возвещенное Пророком (Мал. 3, 14). Но как приход Бога потрясающе неожидан! Он – Первосвященник, и Он – Младенец. Это непостижимо, и это значит, что самое великое совершится в чрезвычайной простоте, в кротости и смирении.

Мы видим в храме Пречистую Деву, держащую на руках Богомладенца. А праведный Иосиф Обручник стоит с двумя горлицами. По Закону Моисееву полагалось приношение в жертву агнца. Но, согласно книге Левит, бедные, не имеющие агнца, – самые бедные из бедных – должны были приносить двух горлиц или двух птенцов голубиных. Горлица – жертвенное создание. Когда ее приносят в жертву, она смиренно склоняет шею и не издает ни единого стона. Две горлицы – потому что одна должна была быть принесена во всесожжение, а другая – во оставление грехов. Это совершенно необыкновенное знамение. Святые отцы говорят, что две горлицы символизируют два Завета: Ветхий и Новый, и событие Сретения Господня является носителем обоих.

Первая горлица приносится во всесожжение. Это значит, что жертва сжигается дотла. И дым от нее восходит к Богу. Ветхий Завет с его богоизбранным народом – всесожжение. И то же самое можно сказать о новом Израиле – Церкви Христовой. О всех душах праведников Ветхого и Нового Завета, приносящих себя Богу. Мы видим в храме, в руках праведного Иосифа Обручника бесчисленное множество горлиц. Он держит всесожжение, смысл которого превосходит наше разумение. В одной руке у него – Ветхий Завет, а в другой – Церковь Христова, главное служение которой – совершать Евхаристию до Его Второго Пришествия. И эта вторая горлица должна быть принесена в жертву, и кровь ее изливается во оставление грехов. Слышите ли вы слова Божественной Литургии? «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов». Эти две горлицы представляют собой таинственное Тело Христово, которое образует Господь во святом человечестве.

Матерь Божия и праведный Иосиф Обручник приходят в этот день в Храм, как бы заранее совершая то, что Сам Христос совершит на Тайной Вечери и на Кресте. И то, что мы, христиане, призваны совершать за каждой Божественной Литургией – приносить нашу жизнь Ему в любви. Чтобы приблизить нас к пониманию этой пасхальной тайны, слово Божие напоминает нам о событиях Священной истории: «Всяк мужеский пол, ложесна разверзаяй свят Господеви наречется» – да будет посвящен Богу, – как сказано в книге Исход (Исх. 13; 2, 12, 15).

Мы слышим на паремии о происхождении этого обряда. Народ Израиля был в рабстве в Египте. Тогда за нечестивое упорство фараона Бог умертвил всех перворожденных в этой стране (Исх. 11, 4–6). Жертвенная кровь пасхального агнца отметила двери домов иудеев знамением спасения, видя которое ангел-губитель проходил мимо. И в воспоминание дня искупительного освобождения, каждый перворожденный в Израиле должен был принадлежать Богу. Надлежало искупить его, прежде чем младенец мог быть отдан родителям. Это было поразительное знамение – новорожденный принадлежит Богу, посвящен Ему.

Богомладенец Христос посвящен Богу в полноте. И сороковой день, когда это совершается, – время полноты. На сороковой день завершится время Пасхи, Господь вознесется на небо, и прекратится чувственное присутствие Его на земле. Поистине все Евангелие – здесь. И это событие произойдет тоже в Иерусалиме (Лк. 24, 47–52). В таинстве нашего крещения – было ли оно в младенчестве или в зрелом возрасте – мы были посвящены Господу. Сознаем ли мы, что мы – не свои, что мы куплены дорогою ценою, как говорит Апостол?

И вот встреча с Богом. Человека именем Симеон, который был праведен и благочестив. И женщины, именем Анна, вдовы восьмидесяти четырех лет, которая, не отходя от храма, служила Богу день и ночь. Нам странно слышать, хотя это совсем неслучайно, что встречают Бога не официальные духовные вожди богоизбранного народа, не священники, не книжники. Но узнают Его простые бедные люди. В лице этих двух представителей «малых сих», ничего не имеющих на земле, которых любит Бог, все святое человечество выходит навстречу своему Спасителю. Здесь уже все Евангелие! И это было возвещено пророками: «Я оставлю народ смиренный и простой», «малый остаток» (Ис. 16, 14). Праведный Симеон и Анна пророчица представляют этот народ Божий. Они старые, они относятся к такой категории людей, которых обыкновенно не принимают в расчет (Сир. 3, 13). Более того, Анна – вдова, и на библейском языке это означает, что она – воплощенная бедность. Потому что она потеряла все, что могло бы дать ей какое-либо место в обществе, где только муж имел юридические права. Но именно этим людям открылась глубина того, что совершается в храме, что должно будет совершиться – уничижение Бога, являющего полное послушание Закону, чтобы превзойти Закон, чтобы исполнить в полноте Закон Господень.

Бог действует непостижимым образом, неожиданно. От Него естественно ждать явления в славе и силе. А здесь – Младенец. Он еще даже не может стоять, Его нужно нести на руках. Но только Он может открыть нам духовные очи верою, Духом Святым. Духом Святым мы можем увидеть присутствие Бога, когда другие не видят Его. Для этого надо быть нищим духом. Вера – явление такой нищеты, когда видят, не видя (Ин. 20, 21). Однако, несмотря на видимую малость Младенца (и мы думаем о Хлебе, под видом которого мы приобщаемся Бога за Литургией), мы слышим торжественное исповедание Его величия. Два нищих человека дают Ему именования, превосходящие все. Этот спеленутый Младенец – поистине Слово, Которое стало плотию, Он – Христос Бог, Он – спасение всех людей, Он – слава, избавление Иерусалима.

«Иосиф же и Матерь Его, – слышим мы в Евангелии, – дивились сказанному о Нем». Это значит, что вера их открывается на новой глубине. Несмотря на великие утешения, которые они уже получили от Господа, Божия Матерь и праведный Иосиф Обручник снова исполняются изумления, слушая старца Симеона. Мы знаем о благодати Божией Матери слагать все, относящееся к Ее Божественному Сыну в сердце Своем. Пророчество праведного Симеона было для Нее светом, исходящим от Бога. Когда вскоре после этого пришли ко Господу волхвы от языческих народов, ведомые звездой, Она восприняла их приход как первое исполнение слова, услышанного в храме. Когда позднее, в бурном дыхании Пятидесятницы, апостолы возвестят чудеса Божии на всех языках, и Петр, посланный Духом Святым, крестит римского сотника, материнская любовь Ее прострется над всем миром. Она – духовная наша Мать, и Она помогает нам принять и дать другим людям Господа, Света языков.

Дух Святой возвещает Божией Матери, что «Ей Самой душу пройдет оружие». Это откровение, которое Божия Матерь хранила в сердце Своем, придает жертвенный смысл Ее приходу в храм с праведным Иосифом Обручником. В храме, где продолжались приноситься ветхозаветные жертвы, принесение Младенца, посвящение Его Богу – преддверие жертвы. И в сердце Своем Божия Матерь уже приносит Своего Сына. Теперь Она предает Себя пути, который Ее Божественный Сын должен пройти. Это будет путь скорби, но Она готова принять от Него все, чтобы Он мог исполнить Свое предназначение. Она приемлет всех, за кого Он будет страдать и за кого Ей душу пройдет оружие Креста. И все будут приходить ко Христу Ее предстательством. Душу Божией Матери пройдет оружие, чтобы открылись помышления сердец многих.

Христос будет знамением, и знамением пререкаемым. Знамением, которое можно не принять. Бог не хочет никого принуждать. Он дал нам свободу. Его «знамение любви» может быть отвергнуто. И Он не нуждается в рабском лицемерном поклонении. Потому каждому человеку, без исключения, жизнь дается для того, чтобы он мог определиться в своем отношении ко Христу. Господа можно отвергнуть, и это будет гибелью, падением в бездну. И можно принять Его, и это будет спасением, светом.

В праздник Сретения Господня мы уже стоим перед Страшным Судом, перед Творцом, Избавителем и Судией, Который отделит одних от других на вечные времена. Он дает нам сегодня эту встречу, чтобы мы знали, что свет ее никогда не погаснет, но будет расти. И вся жизнь наша, после того, как мы однажды избрали Господа, должна быть приобщением тайне этого света – в нищете до конца и в ответной отдаче себя Ему.

Протоиерей Александр Шаргунов

15 февраля 2008 года