Протоевангелие Иакова

История Иакова о рождении Марии {1}

I. 1. В двенадцати коленах Израиля был некто Иоаким, очень богатый человек, который приносил двойные дары Богу, говоря: Пусть будет от богатства моего всему народу, а мне в отпущение в умилостивление Господу. 2. Наступил великий день Господнен {2}, когда сыны Израиля приносили свои дары. 3. И выступил против него (Иоакима) Рувим, сказав: Нельзя тебе приносить дары первому, ибо ты не создал потомства Израилю. 4. И огорчился очень Иоаким, и стал смотреть родословную двенадцати племен народа, говоря: поищу в двенадцати коленах Израиля, не я ли один не дал потомства Израилю. 5. И исследовав, выяснил, что все праведники оставили потомство Израилю. 6. Вспомнил он и об Аврааме, как в его последние дни Бог даровал ему сына Исаака. 7. И столь горько стало Иоакиму, и не пошел он к жене своей, а ушел в пустыню, поставил там свою палатку и постился сорок дней и сорок ночей, говоря: не войду ни для еды, ни для питья, пока не снизойдет ко мне Господь, и будет мне едою и питьем молитва.

II. 1. А жена его Анна плакала плачем и рыданием рыдала, говоря: оплачу мое вдовство, оплачу мою бездетность. 2. Но вот настал великий день Господней, и сказала ей Юдифь, служанка ее: До каких пор будешь ты терзать душу свою? 3. Ведь настал великий день Господней, и нельзя тебе плакать. 4. Возьми головную повязку, которую мне дала госпожа за работу: не подобает мне носить ее, ибо я слуга, а повязка несет знак царственности {3}, 5. Анна ответила: отойди от меня, не буду я этого делать: Господь унизил меня. 6. Не соблазнитель ли внушил тебе прийти, чтобы и я совершила грех вместе с тобою? 7. И ответила Юдифь: Зачем я буду тебя уговаривать? 8. Господь закрыл твое лоно, чтобы у тебя не было потомства в Израиле. 9. И огорчилась очень Анна, но сняла свои одежды, украсила свою голову, надела одежды брачные и пошла в сад, гуляя около девятого часа, и увидела лавр, и села под ним и начала молиться Господу, говоря: Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как благословил ты Сарру и дал ей сына Исаака.

III. 1. И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря: Горе мне, кто породил меня? 2. Какое лоно произвело меня на свет? 3. Ибо я стала проклятием у сынов Израиля, и с осмеянием меня отторгли от храма. 4. Горе мне, кому я подобна? 5. Не подобна я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи. 6. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя, Господи. 7. Не подобна я и водам этим, ибо и воды приносят плоды у тебя, Господи. 8. Горе мне, кому подобна я? 9. Не подобна я и земле, ибо земля приносит по поре плоды и благословляет тебя, Господи.

IV. 1. И тогда предстал пред ней ангел Господней и сказал: Анна, Анна, Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире. 2. И Анна сказала: Жив Господь Бог мой! 3. Если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет служить Ему всю свою жизнь. 4. И пришли вестника два и сказали ей: муж твой, Иоаким, идет со своими стадами: ибо ангел явился к нему и возвестил: Иоаким, Иоаким, Бог внял молитве твоей. 5. Иди отсюда, ибо жена твоя Анна зачнет во чреве своем. 6. И пошел Иоаким, и приказал пастухам своим, сказав: приведите десять чистых без пятен агниц, будут они для Господа Бога моего, и приведите мне двенадцать молодых телят, и будут они для жрецов и старейшин, и сто козлят для всего народа. 7. И вот Иоаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима идущего, и, подбежав, обняла его, и сказала: Знаю теперь, что Господь благословил меня: будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну! 8. И Иоаким в тот день обрел покой в своем доме.

V. 1. Утром он понес свой дары, говоря: Если Господь смилостивился ко мне, то золотая пластина {4} жреца покажет мне. 2. И принес Иоаким свои дары, и смотрел пристально на пластину, подошедши к жертвеннику Господню, и не увидел греха в себе. 3. И сказал Иоаким: теперь я знаю, что Господь смилостивился ко мне и отпустил мне все грехи, и вышел из храма, оправданный, и пошел в дом свой. 4. Между тем прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила и спросила повивальную бабку: кого я родила? 5. Ответила та: дочь. 6. И сказала Анна: возвысилась душа моя в этот день, и положила дочь. 7. По прошествии дней Анна поправилась, и дала грудь ребенку, и назвала ее Мария.

VI. 1. Изо дня в день крепло дитя, и, когда ей исполнилось шесть месяцев, поставила ее мать на землю, чтобы попробовать, сможет ли она стоять, и она, пройдя семь шагов, вернулась к матери. 2. Мать взяла ее на руки и сказала: Жив Господь Бог мой, ты не будешь ходить по этой земле, пока я не введу тебя в храм Господней. 3. И устроили особое место в спальне дочери, и запрещено было туда вносить что-либо нечистое, и призвала (Анна) непорочных дочерей иудейских, чтобы они ухаживали за нею. 4. Когда исполнился девочке год, Иоаким устроил большой пир и созвал жрецов, книжников и старейшин и весь народ Израильский. 5. И принес свою дочь жрецам, и те благословили ее, сказав: Бог отцов наших, благослови это дитя и дай имя славное во всех родах {5}. 6. И сказал народ, Да будет так! 7. И затем поднес ее к первосвященникам {6}, и они благословили ее, сказав: Бог всевышний, снизойди к ребенку сему и дай высшее и непреходящее благословение.

8. И взяла ее мать в чистое (святое) место в спальне и дала ей грудь. 9. И воспела Анна песнь Господу, говоря: Воспою песнь Господу {7}, ибо он снизошел ко мне, и избавил меня от поношений моих врагов, и даровал мне плод справедливости своей, единственный и столь многим обладающий перед глазами его {8}. 10. Кто сообщит сынам Рувима, что Анна кормит грудью? 11. Слушайте, слушайте, двенадцать колен Израиля, Анна кормит грудью! 12. Когда пир кончился, гости разошлись, радуясь и вознося хвалу Богу Израиля.

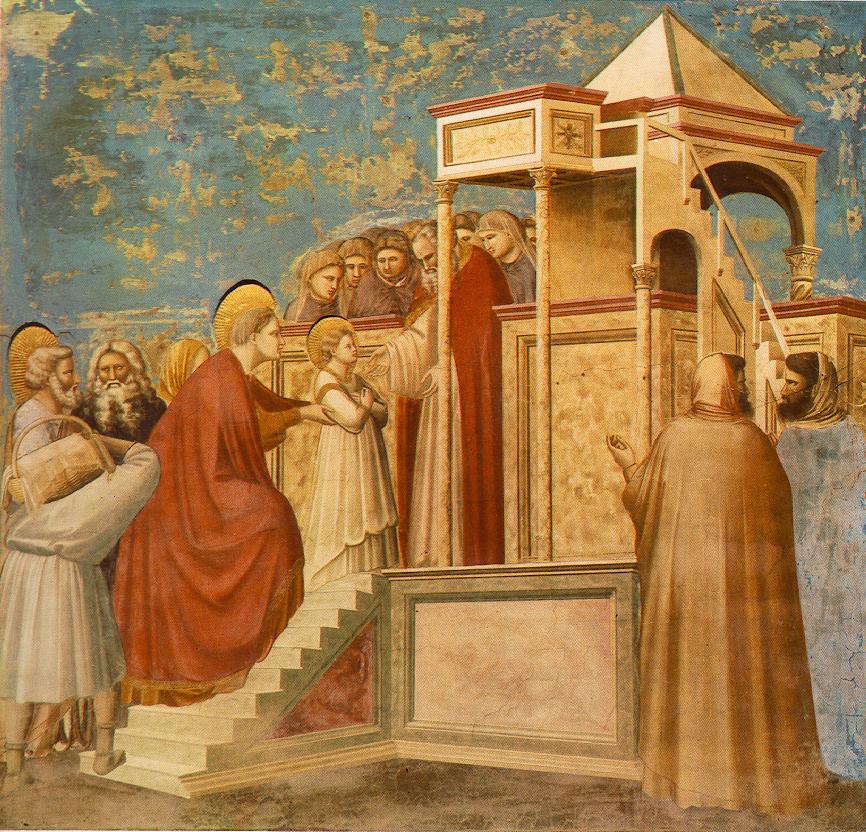

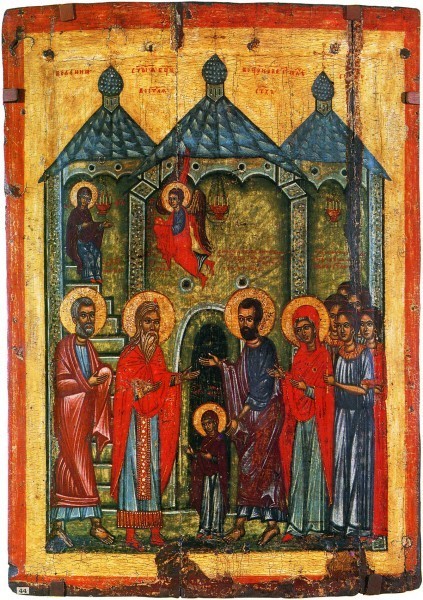

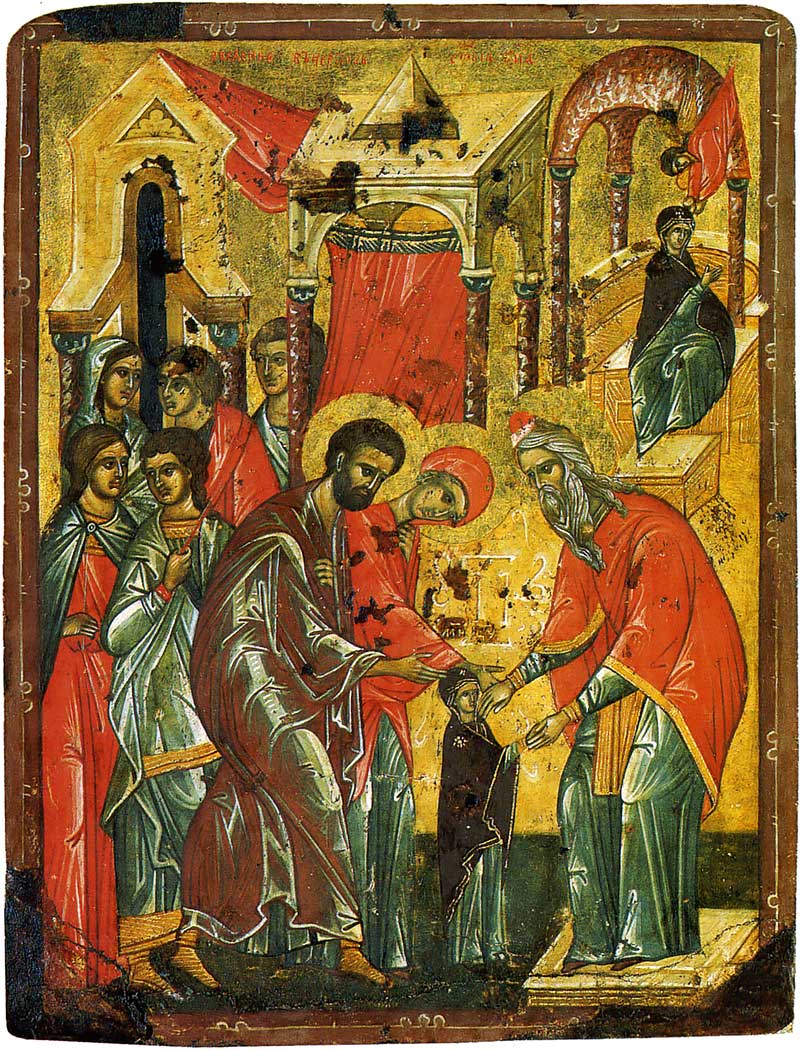

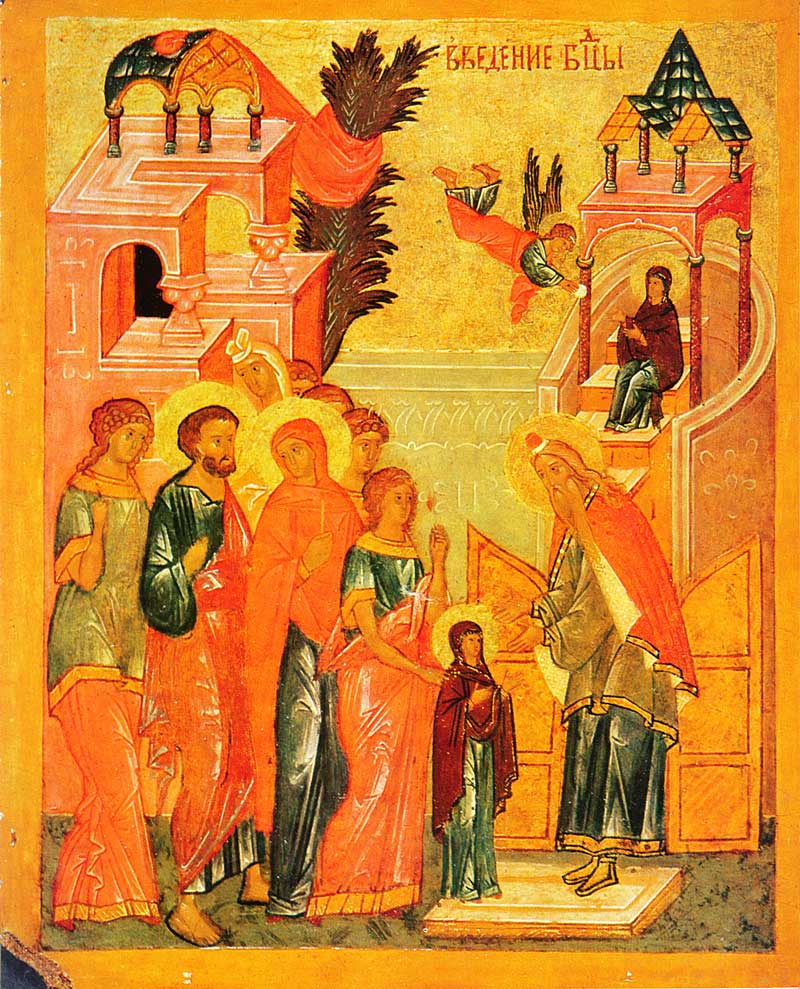

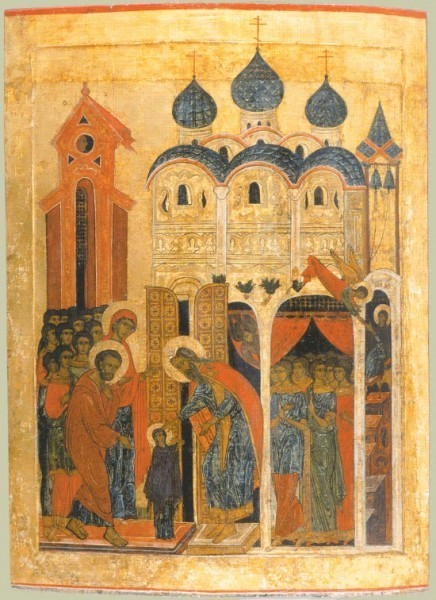

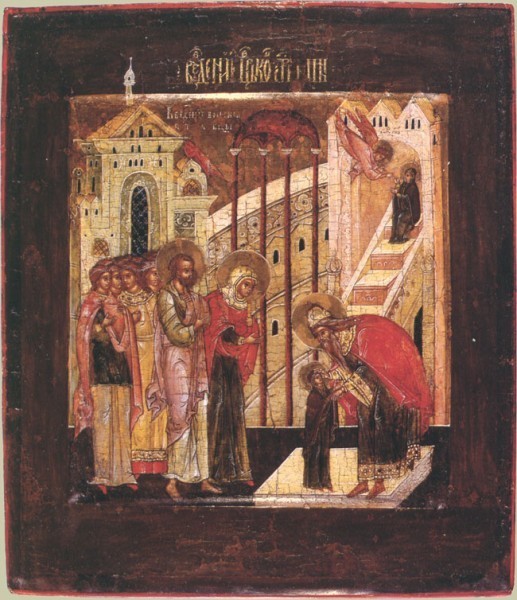

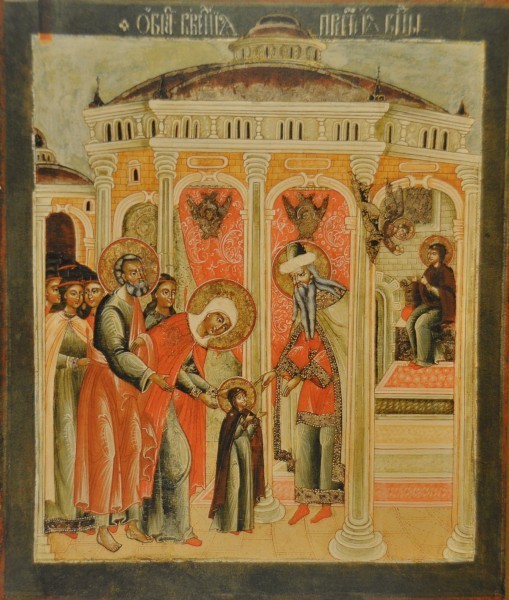

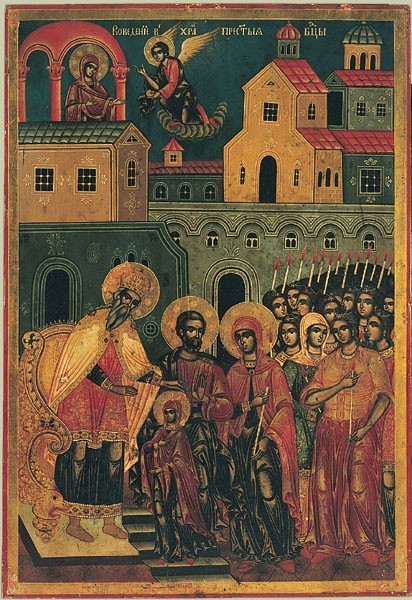

VII. 1. Шли месяцы за месяцами, и исполнилось ребенку два года. 2. И сказал Иоаким: Отведем ее во храм Господней, чтобы исполнить обед обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар Ему неугоден. 3. И сказала Анна: дождемся третьего года ее, чтобы ребенок не стал искать отца или мать. 4. И сказал Иоаким: Дождемся. 5. И вот исполнилось ребенку три, года, и сказал Иоаким: позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными (светильниками), чтобы дитя не воротилось назад и чтобы полюбила она в сердце своем храм Господней. 6. И сделали так по дороге к храму Господню. 7. И жрец принял ее и, поцеловав, дал благословение, сказав: Господь возвеличит имя твое во всех родах, ибо через тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление. 8. И посадил ее на третьей ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и она прыгала от радости, и полюбил ее весь народ Израиля.

VIII. 1. И ушли ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу, что дочь их не повернула назад. 2. Находилась же Мария в храме Господнем как голубка и пищу принимала из руки ангела. 3. Когда же ей исполнилось двенадцать лет, стали советоваться жрецы, говоря: вот исполнилось Марии двенадцать лет в храме Божием, что будем делать с нею, чтобы она каким-либо образом не осквернила святынь? 4. И сказали первосвященнику: ты стоишь у алтаря Господа, войди и вознеси молитву о ней, и что Господь объявит тебе, то и сделаем. 5. И первосвященник, надев додекакодон {9}, вошел в Святая святых и возносил молитву о ней, и вот явился ангел Господен и сказал: Захария, Захария, пойди и созови вдовцов из народа, и пусть они принесут посохи, и, кому Господь явит знамение, тому она станет женою (сохраняя девичество). 6. И пошли вестники по округе Иудейской, и труба Господня возгласила, и все стали сходиться.

IX. 1. Иосиф, оставив топор, тоже пришел на место, где собирались. 2. И, собравшись, отправились к первосвященнику, неся посохи. 3. Он же, собрав посохи, вошел в святилище и стал молиться. 4. Помолившись, он взял посохи, вышел, раздал каждому его посох, но знамения не было на них. 5. Последним посох взял Иосиф, и тут голубка вылетела из посоха и взлетела Иосифу во славу. 6. И сказал жрец Иосифу: Ты избран, чтобы принять к себе и блюсти деву Господа. 7. Но Иосиф возражал, говоря: у меня уже есть сыновья, и я стар, а она молода, не хочу быть посмешищем у сынов Израиля. 8. И сказал жрец Иосифу: Побойся Бога, вспомни, как наказал Бог Датана, Абирона и Корея {10}, как земля разверзлась и они были поглощены за ослушание. 9. И, испугавшись, Иосиф взял Марию, чтобы блюсти ее. 10. И сказал Иосиф Марии: Я взял тебя из храма Господня, и теперь ты остаешься в моем доме, я же ухожу для плотничьих работ, а потом вернусь к тебе (когда Господу будет угодно): Бог да сохранит тебя!

X. 1. Тогда было совещание у жрецов, которые сказали: сделаем завесу для храма Господня. 2. И сказал первосвященник: соберите чистых дев из рода Давидова. 3. И пошли слуги, и искали, и нашли семь дев. 4. И первосвященник вспомнил о молодой Марии, которая была из рода Давида и была чиста перед Богом. 5. И слуги пошли и привели ее. 6. И ввели девиц в храм Господней. 7. И сказал первосвященник: бросьте жребий, что кому прясть: золото, и амиант {11}, и лен, и шелк и гиацинт, и багрянец и настоящий пурпур. 8. И выпали Марии настоящий пурпур и багрянец, и, взяв их, она вернулась в свой дом. 9. В это время Захария был немым, заменял его Самуил (пока не стал Захария снова говорить). 10. А Мария, взяв багрянец, стала прясть.

XI. 1. И, взяв кувшин, пошла за водой; и услышала голос, возвещающий: Радуйся, благодатная! 2. Господь с тобою; благословенна ты между женами {12}. 3. И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос. 4. И, испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала прясть его. 5. И тогда предстал перед нею ангел Господней и сказал: "Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову Его". 6. Она же, услышав, размышляла, говоря сама себе: "Неужели я зачну от Бога живого и рожу, как женщина любая рожает?" 7. И сказал ангел: не так, Мария, но сила всевышнего осенит тебя, потому и рожденное тобой Святое наречется сыном Всевышнего. 8. И наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет народ свой. 9. И сказала Мария: Я - раба Господа, да будет мне по слову твоему.

XII. 1. И окончила она прясть багрянец и пурпур и отнесла первосвященнику. 2. Первосвященник благословил ее и сказал: Бог возвеличил имя твое, и ты будешь благословенна во всех народах на земле. 3. Обрадовавшись, Мария пошла к родственнице своей Елизавете. 4. И постучала в дверь, Елизавета же, услышав, перестала (прясть) багрянец, побежала к двери и, открыв, увидела Марию и благословила ее, сказав: за что мне это (дано), что пришла матерь Господа моего ко мне {13}. 5. Ибо находящийся во мне младенец взыграл и благословил тебя. 6. А Мария не постигла тайны, которые открыл ей архангел Гавриил, и подняла глаза к небу и сказала: кто я, Господи, что все народы земли меня благословляют? 7. И прожила у Елизаветы три месяца {14}. 8. Между тем ее чрево день ото дня увеличивалось, и Мария в страхе вернулась к себе в дом и пряталась от сынов Израиля. 9. Было же ей шестнадцать лет {15}, когда совершались таинства эти.

XIII. 1. Шел уже шестой месяц (ее беременности), и тогда Иосиф вернулся после плотничьих работ и, войдя в дом, увидел ее беременною. 2. И ударил себя по лицу, и упал ниц, и плакал горько, говоря: как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему, как буду молиться о девице этой, ибо я привел ее из храма девою и не сумел соблюсти? 3. Кто обманул меня? 4. Кто причинил зло дому моему и опорочил деву? 5. Не случилось ли со мною то же, что с Адамом? 6. Как тогда, когда Адам славословил (Господа), явился змей, и увидел Еву одну, и обольстил ее, так произошло и со мною. 7. И встал Иосиф, и позвал Марию, и сказал: Ты, бывшая на попечении Божием, что же ты сделала и забыла Господа Бога своего? 8. Зачем осквернила свою душу, ты, которая выросла в Святая святых и пищу принимала от ангела? 9. Она тогда заплакала горько и сказала: чиста я и не знаю мужа. 10. И сказал ей Иосиф: Откуда же плод в чреве твоем? 11. Она ответила: Жив Господь Бог мой, не знаю я, откуда.

XIV. 1. И Иосиф испугался, и успокоен был ею, и стал думать, как поступить с ней. 2. И говорил Иосиф: если я утаю грех ее, то стану нарушителем Закона, а если расскажу о нем сынам Израиля, то предам невинную кровь на смерть. 3. Что же мне сделать с нею? 4. Отпущу ее втайне (из дому). 5. И наступила ночь. 6. И ангел Господней явился ему во сне и сказал: не бойся за деву: ибо то, что в ней, от Духа святого: родит она Сына, и ты назовешь его Иисусом. 7. Ибо Он спасет народ свой от наказания за грехи. 8. И проснулся Иосиф, и прославил Бога Израиля, пославшего ему благодать, и оставил ее (Марию).

XV. 1. Тогда пришел к нему книжник Анна и спросил, почему ты не был на собрании? 2. И ответил Иосиф: я устал с дороги и хотел отдохнуть первый день. 3. И повернулся Анна и увидел беременную Марию. 4. И побежал к первосвященнику и сказал ему: Иосиф, которого ты почитаешь (праведным), поступил против Закона. 5. И сказал первосвященник: Что же случилось? 6. И Анна книжник сказал: деву, которую он взял из храма Господня, он опорочил, нарушил брак и не сказал об этом сынам Израиля. 7. И спросил первосвященник: Так сделал Иосиф? 8. И книжник Анна сказал: отправь слуг и узнаешь, что она беременна. 9. И отправили слуг, и они увидели ее, как он говорил, и привели ее с Иосифом в суд. 10. И сказал первосвященник, Мария, что же ты совершила? 11. Зачем опорочила душу свою и забыла о Господе Боге своем? 12. Жившая в Святая святых, пищу принимавшая от ангела, слушавшая пение из уст его, радовавшаяся перед ним, зачем ты это сделала? 13. Она же, горько плача, сказала: Жив Господь Бог мой, я чиста перед ним и не знаю мужа. 14. И сказал первосвященник Иосифу: Зачем ты это содеял? 15. И ответил Иосиф: Жив Господь Бог мой, я чист перед ней. 16. И сказал первосвященник: не свидетельствуй ложно, но говори правду. 17. Ты нарушил брак, и не сообщил сынам Израиля, и не склонил головы своей перед рукой Господа, чтобы он благословил потомство твое. 18. Иосиф же молчал.

XVI. 1. И сказал первосвященник: Отдай деву, которую ты взял из храма Господня. 2. Иосиф же заплакал. 3. Тогда сказал первосвященник: дам вам напиться водой обличения перед Господом, и Бог явит грехи ваши перед вашими глазами. 4. И, взяв (воду), он напоил Иосифа и отправил его на гору, и вернулся он невредим. 5. Напоил так же Марию и отправил ее на гору, и она вернулась невредима. 6. И тогда народ удивился, что не обнаружилось в них греха. 7. И сказал первосвященник: если Господь Бог не явил ваш грех, то я не буду судить вас. 8. И отпустил их. 9. И Иосиф взял Марию и пошел домой, восхваляя Господа и радуясь.

XVII. 1. Тогда вышло указание от цезаря Августа совершить перепись в Вифлееме Иудейском. 2. И сказал Иосиф: сыновей своих запишу. 3. Но что делать мне с этой девой? 4. Кем записать ее? 5. Женою? Мне стыдно. 6. Дочерью? Но все сыны Израиля знают, что она мне не дочь. 7. Да покажет день Господней, что будет угодно Господу. 8. И посадил ее на осла оседланного и повел его один сын, а Иосиф с другим сыном пошел за ними. 9. И прошли три мили {16}. 10. И посмотрел (в тексте - обернулся) Иосиф и увидел, что она печальна и подумал, что находящийся в ней плод печалит ее. 11. Потом опять посмотрел Иосиф и увидел, что она радостна, и спросил ее: Мария, отчего я вижу твое лицо то грустным, то веселым? 12. И Мария ответила Иосифу: Оттого, что я вижу перед глазами два народа, один плачет и рыдает, другой радуется и веселится. 13. И прошли половину пути, и сказала ему Мария: сними меня с осла, ибо то, что во мне, заставляет меня идти. 14. И он снял ее с осла и сказал ей: куда мне отвести тебя и скрыть позор твой? 15. Ибо место здесь пустынно.

XVIII. 1. И нашел там пещеру, и привел ее, и оставил с ней сыновей своих, и пошел искать повивальную бабку в округе Вифлеема. 2. И вот я, Иосиф {17}, шел и не двигался. 3. И посмотрел на воздух и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел, что он остановился и птицы небесные в полете остановились, посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших подле, и руки их были около сосуда, и вкушающие (пищу) не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. 4. И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. 5. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. 6. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и все в этот миг остановилось.

XIX. 1. И увидел я женщину, спускающуюся с горы, которая сказала мне: человек, куда ты идешь? 2. Я отвечал: ищу повивальную бабку. 3. В ответ она спросила меня: Ты из Израиля? 4. И я сказал ей: Да. 5. Она же сказала: А кто такая, кто рожает в пещере? 6. Я отвечал: Она обручена со мной. 7. И она сказала: Она не жена тебе? 8. Тогда ответил я: Это Мария, которая выросла в храме Господнем, и я по жребию получил ее в жены, но она не жена мне, а зачала от Духа святого. 9. И сказала ему бабка: Правда ли это? 10. И ответил Иосиф: пойди и посмотри. 11. И бабка повивальная пошла вместе с ним {18}. 12. И встали они у пещеры, и облако сияющее появилось в пещере. 13. И сказала бабка: душа моя возвеличена, глаза мои увидели чудо, ибо родилось спасение Израилю. 14. И облако тогда отодвинулось от пещеры, и в пещере засиял такой свет, что они не могли вынести его, а немного времени спустя свет исчез и явился младенец, вышел и взял грудь матери своей Марии. 15. И воскликнула бабка, говоря: Велик для меня день этот, ибо я узрела явление небывалое. 16. И вышла она из пещеры, и встретила Саломею {19}, и сказала ей: Саломея, Саломея, я хочу рассказать тебе о явлении чудном: родила дева и сохранила девство свое. 17. И сказала Саломея: Жив Господь Бог мой, пока не протяну пальца своего и не проверю девства ее, не поверю, что дева родила.

XX. 1. И только протянула Саломея палец, как вскрикнула и сказала: Горе моему неверию, ибо я осмелилась искушать Бога. 2. И вот моя рука отнимается как в огне. 3. И пала на колени перед Господом, говоря: Господь Бог отцов моих, вспомни, что я из семени Авраама, Исаака и Иакова, не осрами меня перед сынами Израиля, но окажи мне милость ради бедных: ибо Ты знаешь, что я служила Тебе во имя Твое и от Тебя хотела принять воздаяние {20}. 4. И тогда предстал перед нею ангел Господней, и сказал ей: Саломея, Саломея, Господь внял тебе, поднеси руку свою к младенцу и подержи его, и наступит для тебя спасение и радость. 5. И подошла Саломея, и взяла младенца на руки, сказав: поклонюсь ему, ибо родился великий царь Израиля. 6. И сразу же исцелилась Саломея и вышла из пещеры спасенною.

XXI. 1. И Иосиф приготовился идти (дальше) в Иудею. 2. А в Вифлееме Иудейском была большая смута, ибо пришли маги {21} и спрашивали: где родившийся царь, иудеев? 3. Ибо мы увидели его звезду на востоке и пришли преклониться перед Ним {22}. 4. И, услышав это, Ирод встревожился и послал слуг за магами {23}. 5. Потом созвал первосвященников и спрашивал их в претории {24}, где должен родиться Христос согласно писанию? 6. Ответили ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано, и отпустил их. 7. И спрашивал потом магов, говоря им: Какое знамение видели вы о рождении царя? 8. И отвечали маги: мы видели звезду большую, сиявшую среди звезд и помрачившую их, так что они почти не были заметны, и так мы узнали, что родился царь Израиля, и пришли преклониться перед Ним. 9. И сказал Ирод: пойдите и поищите, и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне поклониться ему. 10. И пошли маги. 11. И звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, пока не пришли они к пещере, и остановилась перед входом в пещеру. 12. И увидели маги Младенца с матерью Его Марией, и, открыв сокровища свои, поднесли Ему в дар золото, ладан и мирру. 13. И, получив откровение от ангела не возвращаться в Иудею, пошли в страну свою иным путем.

XXII. 1. Тогда Ирод понял, что маги обманули его, и, разгневавшись, послал убийц, говоря им: убейте младенцев от двух лет и младше. 2. И Мария, услышав, что избивают младенцев, испугавшись, взяла ребенка своего и, запеленав, положила в воловьи ясли {25}. 3. А Елизавета {26}, услышав, что ищут Иоанна (сына ее), взяла его и пошла на гору. 4. И искала места, где спрятать его, но не нашла. 5. И воскликнула громким голосом, говоря: гора Бога, впусти мать с сыном, и гора раскрылась и впустила ее. 6. И свет светил им, и ангел Господней был вместе с ними, охраняя их.

XXIII. 1. Ирод же тем временем разыскивал Иоанна и отправил слуг к Захарии, говоря: Где спрятал ты своего сына? 2. Он же ответил, сказав: Я слуга Бога, нахожусь в храме и не ведаю, где сын мой. 3. И слуги пришли и рассказали это Ироду. 4. И Ирод в гневе сказал: сын его будет царем Израиля. 5. И отправил к нему опять (слуг), говоря: скажи правду, где сын твой? 6. Ибо знай, что твоя жизнь в моей власти. 7. И Захария ответил: Я свидетель (мученик) Божий {27}, если прольешь кровь мою, Господь примет душу мою, ибо неповинную кровь ты прольешь перед храмом. 8. И перед рассветом Захария был убит, а сыны Израиля не знали, что его убили.

XXIV. 1. И во время (обряда) целования собрались жрецы и не встретил их, согласно обычаю, Захария с благословением. 2. И жрецы, стоя, ждали Захарию, чтобы совершить молитву и прославить Всевышнего. 3. Но так как он не появлялся, все они прониклись страхом. 4. И один из них дерзнул войти (в святилище) и увидел у алтаря кровь запекшуюся, и голос возвестил: убит Захария, и кровь его не исчезнет до тех пор, пока не придет отмщение. 5. Услышав такие слова, испугался жрец и, выйдя, рассказал другим жрецам. 6. И они решились войти и увидели, что там было, и стены храма возопили, и жрецы сами разорвали одежды свои; но тела его не нашли, только кровь, сделавшуюся как камень, и объятые ужасом вышли и возвестили народу, что убит Захария. 7. И услышали все колена народа, и плакали и рыдали о нем три дня и три ночи. 8. После трех дней жрецы стали советоваться, кого сделать вместо него, и жребий пал на Симеона. 9. Это ему было возвещено Святым духом, что он не умрет, пока не узрит Христа живого {28}.

XXV. 1. А я, Иаков, который написал этот рассказ в Иерусалиме, во время смуты скрывался в пустыне до тех пор, пока не умер Ирод и смута не стихла в Иерусалиме. 2. Славлю Господа Бога, даровавшего мне премудрость, чтобы описать это. 3. Да будет благодать его для всех, боящихся Господа нашего Иисуса Христа.

Комментарии

История Иакова о рождении Марии

1 Текст см.: Amann Е. Le Protoevangelie de Jacques et ses remaniemant latenes. P., 1910; папирусный вариант опубликован: Tezutz M. Bodmer Papyros V.: Nativite de Marie. Cologne; Geneve, 1958.

2 Неясно, о каком празднике идет речь. Возможно, сам автор не знал системы иудейских празднеств или просто игнорировал их.

3 По-видимому, подразумевается повязка в виде диадемы, которая по традиции воспринималась как головное украшение, связанное с царской властью.

4 Золотая пластинка на кидаре (митре) - головном уборе первосвященника ("И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати: "Святыня Господня". И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару (в тексте Септуагинты - к митре. - Сост.) так, чтобы она была на передней стороне кидара". - Исх. 28.36-37). Каким образом пластина должна была явить милость или немилость бога, из текста неясно.

5 Ср. слова из молитвы Марии в Евангелии от Луки: "Ибо отныне будут ублажать меня все роды" (1.48).

6 В греческом тексте - архиереям; архиерей - обычное обозначение первосвященника; однако, как явствует из дальнейшего текста, в Иерусалимском храме был один первосвященник; но автор здесь, как и в других местах, пренебрегает точностью деталей, связанных с иудейской обрядностью и организацией, тем более что ко времени создания Протоевангелия храма уже не существовало.

7 Песнь Анны составлена на основе приведенного в Евангелии от Луки восхваления, которое произносит Мария: "Величит душа моя Господа... что призрел Он на смирение рабы Своей..." (1.47-48).

8 Ср. книгу Амоса (6.12) из Ветхого завета, где приведено выражение "плод справедливости" (в Септуагинте - правды), выражение это, вероятно, заимствовано из Амоса, но оно могло иметь гностический оттенок: в Евангелии от Филиппа есть образ Истины, которую сеют и убирают (т. е. истина дает плоды). Этот плод назван единственным (т. е. уникальным) и в то же время дословно многобогатым (????????????) - намек на дальнейшую судьбу Марии.

9 Додекакодон - специальное одеяние первосвященника, украшенное по подолу "позвонками" (Исх. 28.33).

10 Датан, Абирон, Корей - согласно рассказу ветхозаветной Книги чисел, это люди, выступившие против Моисея. Они упрекали его в том, что он привел их не в ту землю, в которую обещал. В наказание земля разверзлась и поглотила Корея и его сторонников.

11 Здесь перечислена пряжа разных цветов: амиант и гиацинт - по камням (амиант - асбест, вероятно, зеленоватого цвета, гиацинт - красный). Ср.: "И все женщины, мудрые сердцем, пряли пряжу голубого, пурпурного и червленого (т. е. багряного) цвета" (Исх. 35.26).

12 В Евангелии от Луки приведены те же самые слова (1.28)

13 См.: Лк. 1.43.

14 Встреча Марии с Елизаветой и пребывание у нее Марии описано в Евангелии от Луки (1.56).

15 В канонических евангелиях возраст Марии не указан.

16 Миля (греч. ??????) - римская миля, равная 1,4 км.

17 По стилистике этот отрывок отличается от предшествующего и последующего текста. Смысл описания - подчеркнуть таинство рождения Иисуса, во время которого природа и люди замирают; в мире происходит только одно свершение - рождение сына божия.

18 В кратком варианте: "И он нашел женщину, спускавшуюся с холма, и взял ее с собой, и сказала повивальная бабка: А кто такая, кто рожает в пещере? Он ответил: Мария обручена мне, но она зачала от Святого духа, после того, как выросла в храме. И повивальная бабка пошла с ним". По-видимому, этот разговор казался первым читателям недостаточно выразительным, и в дальнейшем он был дополнен.

19 Саломея упомянута в числе женщин, присутствовавших при казни Иисуса и пришедших ко гробу (Мк. 15.40; 16.1). Саломея - ученица Иисуса - есть и в хенобоскионском Евангелии от Фомы.

20 В кратком варианте вместо молитвы Саломеи просто сказано: "И она взмолилась Господу".

21 В синодальном переводе Нового завета слово "маги" переведено как "волхвы". Магами греки называли восточных мудрецов и прорицателей.

22 Весь эпизод с магами восходит к Евангелию от Матфея (2.7-12), отдельные фразы повторяются дословно.

23 В кратком варианте опущены подробности: там сказано только: "И он послал за магами, и они рассказали о звезде".

24 Помещая Ирода в претории, автор подчеркивает, что он выступал как представитель высшей имперской власти. Характерно, что для определения разговора Ирода с магами и жрецами употреблен глагол '???????? - расспрашивать и допрашивать, в то время как в Евангелии от Матфея - выведывать (??????????).

25 В Евангелии от Матфея Мария вместе с Иосифом и младенцем Иисусом бежит в Египет (по Евангелию от Луки, они жили в Назарете и время от времени приходили в Иерусалим). Здесь автор выдвигает еще одну версию: Мария спасла младенца, спрятав его в яслях.

26 Дальнейшее описание к истории Марии отношения не имеет, она присоединена из рассказов об Иоанне Крестителе, поскольку Елизавета уже фигурировала в Протоевангелии.

27 В греческом тексте ?????? ??? ???? - свидетель и в христианских текстах - мученик.

28 В Евангелии от Луки рассказывается о Симеоне, которому было дано такое предсказание (2.25), но он не был первосвященником.